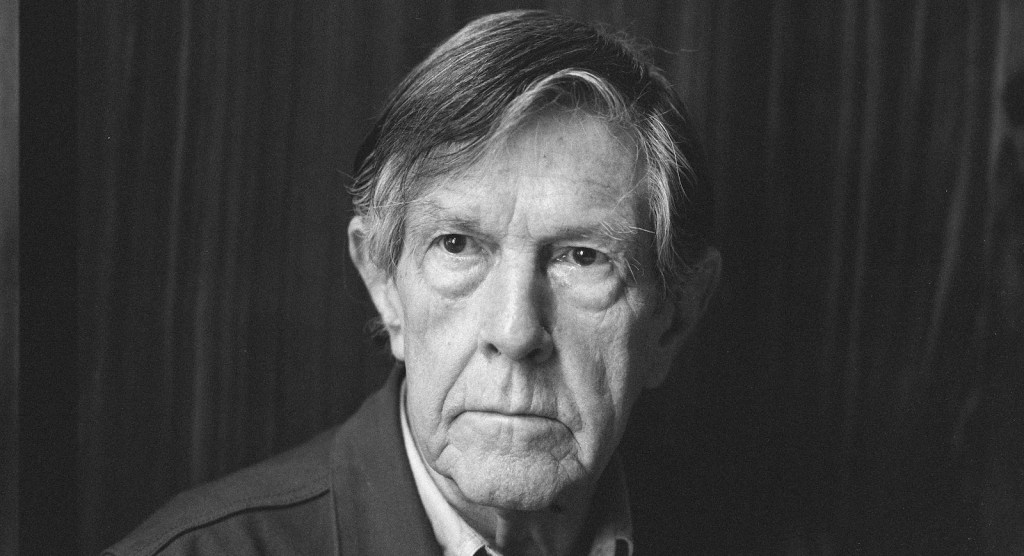

Bob Dylan

Bob Dylan, giovane folksinger di origini ebraiche, al Greenwich Village aveva mosso i primi passi in un ambiente regolato dai precetti beatnik. La nuova sensibilità giovanile si formò su questa nuova coscienza, e ovviamente non poteva essere esaurita dalla divertente, ma fatua e artificiale, vitalità della musica pop a cavallo tra i due decenni. Dylan fu la risposta a nuovi bisogni. Se la «Beat generation» aveva sparso nel corso degli anni Cinquanta i semi dell’aperta contestazione alla società americana, sino all’arrivo di Dylan la musica dei giovani americani era rimasta al di fuori di quella dinamica, non riuscendo ad affrancarsi del tutto dalla funzione di intrattenimento in cui era relegata.

Nei primi anni Sessanta il panorama discografico americano era dominato da artisti patinati e inoffensivi, ben lontani dalla potenza trasgressiva dell’esprimere stelle del rock’n’rol. Anche l’esplosione del beat inglese non fece altro che popolare le classifiche di gruppi le cui canzoni erano, dal punto di vista del contenuto, ancora lontane da una piena consapevolezza.

Bisognava ripartire da qualcosa di più autentico e la soluzione fu il cosiddetto folk revival, il recupero della semplicità e della schiettezza attraverso la musica di Woody Guthrie e Pete Seeger, ai cui valori sociali si ricollegavano gli stessi beatniks. Ma il «folk revival» sarebbe rimasto un fenomeno decisamente contenuto senza la geniale e strabordante figura di Bob Dylan. Dylan si limitò a riprendere la struttura della canzone folk, toccando solo fuggevolmente il repertorio dei vecchi folksingers; al posto delle antiche ballate sovrappose le proprie canzoni, caratterizzate da testi altamente poetici, a volte personali, più spesso popolati di metafore bibliche e toni apocalittici con cui attaccava l’edonistica società americana contrapponendole un’America perduta, fatta di sincerità, genuinità e organica comunione tra Uomo e Terra. Dylan si accompagnava solo con la chitarra e l’armonica a bocca e cantava con voce nasale, priva di abbellimenti stilistici. Una «povertà» scenica che aveva lo scopo di lasciare che il pubblico si concentrasse esclusivamente sui testi, ma non solo. Lo stile, oltre il valore testuale, era di per sé un significato, esprimeva una scelta senza ritorno verso il totale abbandono di ogni compromesso commerciale. Questa incontaminata purezza produsse un effetto irresistibile sulla confusa nebulosa del nuovo movimento generazionale che ancora stava cercando il volto di un eroe perfetto e senza macchia. Dylan rispondeva in modo quasi messianico a questi requisiti. Era il profeta che il Nuovo vangelo attendeva.

Le sue canzoni, rapidamente evolute dal lessico tradizionale folk, chiedevano con forza di essere ascoltate, non danzate; apparivano brutalmente sincere e per di pù avevano il merito di cogliere perfettamente quel brivido di cambiamento che si stava diffondendo tra i giovani: Blowin’ in the Wind, The Times They Are A-Changin’, Masters of War, sono le pietre miliari di questa rivoluzione, la cui enorme popolarità ebbe l’effetto di spingere l’intero corpo della musica pop a parlare un’altra lingua. Dylan operò, praticamente da solo, uno spostamento culturale clamoroso, introducendo la critica sociale tipicamente beat nel linguaggio giovanile della musica. Dopo Dylan, tutta la musica da classifica del periodo apparve agli occhi di un’intera generazione come un enorme cumulo di spazzatura.

Robert Zimmerman era nato a Duluth e cresciuto a Hibbing, in Minnesota, ascoltando la musica degli anni Cinquanta e sognando di entrare a far parte della band di Little Richard. Dopo aver letto la biografia di Woody Guthrie, Bound for Glory, il giovane cantautore scelse di trasferirsi a New York, fece visita al leggendario folksinger e cambiò legalmente il suo nome in Bob Dylan, con il quale iniziò a esibirsi nei circuiti folk. Fu John Hammond a «scoprirlo» e a metterlo sotto contratto per la Columbia, nel 1962. In quell’anno incise il suo primo album, fatto sostanzialmente di cover, ma fu nell’anno successivo, il 1963, con The Freewheelin’ Bob Dylan, che esplose il fenomeno. I suoi brani dimostrarono al mondo come la canzone potesse toccare argomenti importanti, sovvertire definitivamente le regole del bel canto e vivere ben al di là del puro e semplice intrattenimento. Se il rock’n’roll e il folk avevano dato all’America la base musicale, si potrebbe dire che Dylan offrí le parole, o meglio, un modo nuovo di far parlare la musica. C’era stato chi, prima di lui, al Village, aveva cominciato a riscrivere il folk secondo canoni nuovi, come Dave Van Ronk e «Rambling» Jack Elliott, ma Dylan si accostava alla musica tradizionale, all’eredità di Woody Guthrie e al lavoro di Pete Seeger, con una disposizione completamente nuova, figlia del rock’n’roll, fortemente comunicativa, intrisa di coscienza artistica, illimitatamente ambiziosa.