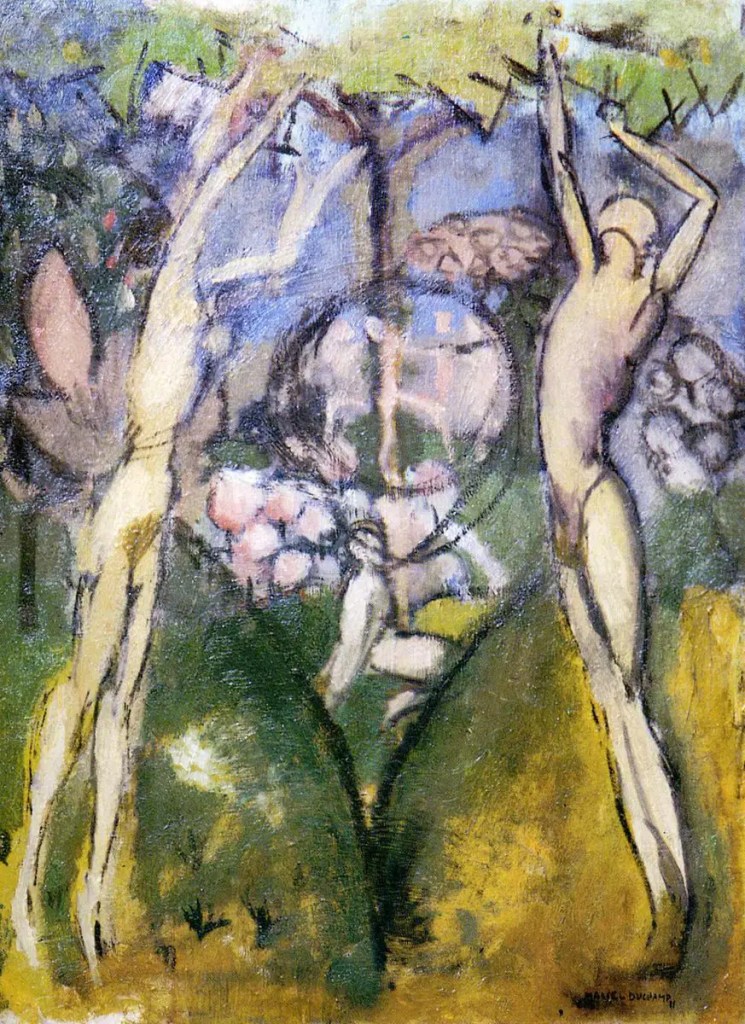

Duchamp

Marcel Duchamp (1887-1968) fu pittore, scultore e scrittore: l’artista, di origine francese, visse tra Parigi e gli Stati Uniti, lasciando alla fine della sua attività più di duecento opere. Formatosi nella cultura post-impressionista e cresciuto nell’ambiente delle prime avanguardie, Duchamp si allontanò presto dalle tradizionali tecniche pittoriche per far ricorso a nuovi materiali e a nuovi procedimenti artistici: inventò i ready-mades (oggetti usuali riproposti come opere d’arte), utilizzò immagini ritoccate e congegni meccanici, fece addirittura dei propri comportamenti un fatto d’arte.

Duchamp non possiede nulla, non colleziona nulla. Se riceve in dono un libro, lo regala non appena lo ha scorso. Le sue rare opere si trovano per la maggior

parte in un paio di musei o in una collezione privata. Da quando, quarant’anni fa, ha abbandonato la pittura, si può dire che la sua attività principale sia il gioco degli scacchi; e questo perché, pur mantenendo la mente attiva, gli scacchi non lasciano traccia, neanche della più intensa attività cerebrale. Questo è stato il suo programma. L’elemento competitivo del gioco lo interessa meno dei suoi aspetti analitici e inventivi.

Le sue opere, così come le sue idee, affidate a innumerevoli scritti e interviste, rivelano la volontà di un approccio concettuale all’arte: in questo Duchamp è da considerare uno dei padri fondatori della contemporaneità, come lo fu per altri versi solo Picasso.

Duchamp ha profondamente influenzato artisti come Andy Warhol, Joseph Beuys, John Cage, Yoko Ono e molti altri. È considerato un antesignano del concetto di “post-arte” e della figura dell’artista come filosofo, provocatore e pensatore critico.