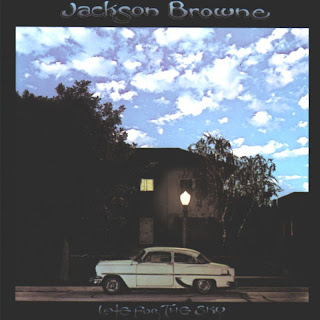

Con una splendida immagine di copertina esplicitamente dedicata a Magritte, l’album spinse al top la cosiddetta arte del riflusso. Il canzoniere dei disillusi della contestazione trova in Jackson Browne un interprete perfetto, che racconta la fatica di vivere con malinconica credibile vitalità. ‘Late for the sky’ esce nel dicembre del 1974. Non è un momento particolarmente fortunato. Jackson ha appena passato qualche guaio con “Redneck friend”, una canzone tratta dal suo precedente lavoro, ‘For everyman’, in cui si parla di masturbazione. Sua moglie però aspetta un figlio. E, infatti, nel retro della copertina di ‘Late for the sky’, Jackson dedica il disco a quell’Ethan (“che sta per arrivare”).

Il disco riceve i complimenti della critica, ma commercialmente è un piccolo disastro. Il suono morbido che viene offerto, le ballate profonde, il senso di vaga ma cosciente disperazione sociale attraggono e respingono allo stesso tempo. Di sicuro non sono “cosa immediata”. I singoli del disco (“Walking slow” e “Fountain of sorrow”) naufragano nei bassifondi della classifica. Jackson va in tournèe, anche da solo, a volte con il solo David Lindley, che col suo violino dà una svolta al timbro del classico suono da cantautore chitarra e pianoforte, cui anche Jackson era legato.

‘Late for the sky’ ha cambiato tanto nella musica rock. Forse troppo o troppo presto. Ha rimpastato le vecchie idee sulla cultura dell’immagine. Cantando canzoni senza tempo e trovando, dopo una serie di tentativi un suono che appariva perfetto per gli anni difficili che gli “individui” stanno vivendo, abbandonati dai loro stessi sogni e costretti a dire sì ad una società sporca. Jackson infila nel disco le osservazioni di una vita, guardando dentro ai propri cassetti, cantando la solitudine e la stessa desolazione di una generazione.

Quasi un capolavoro.