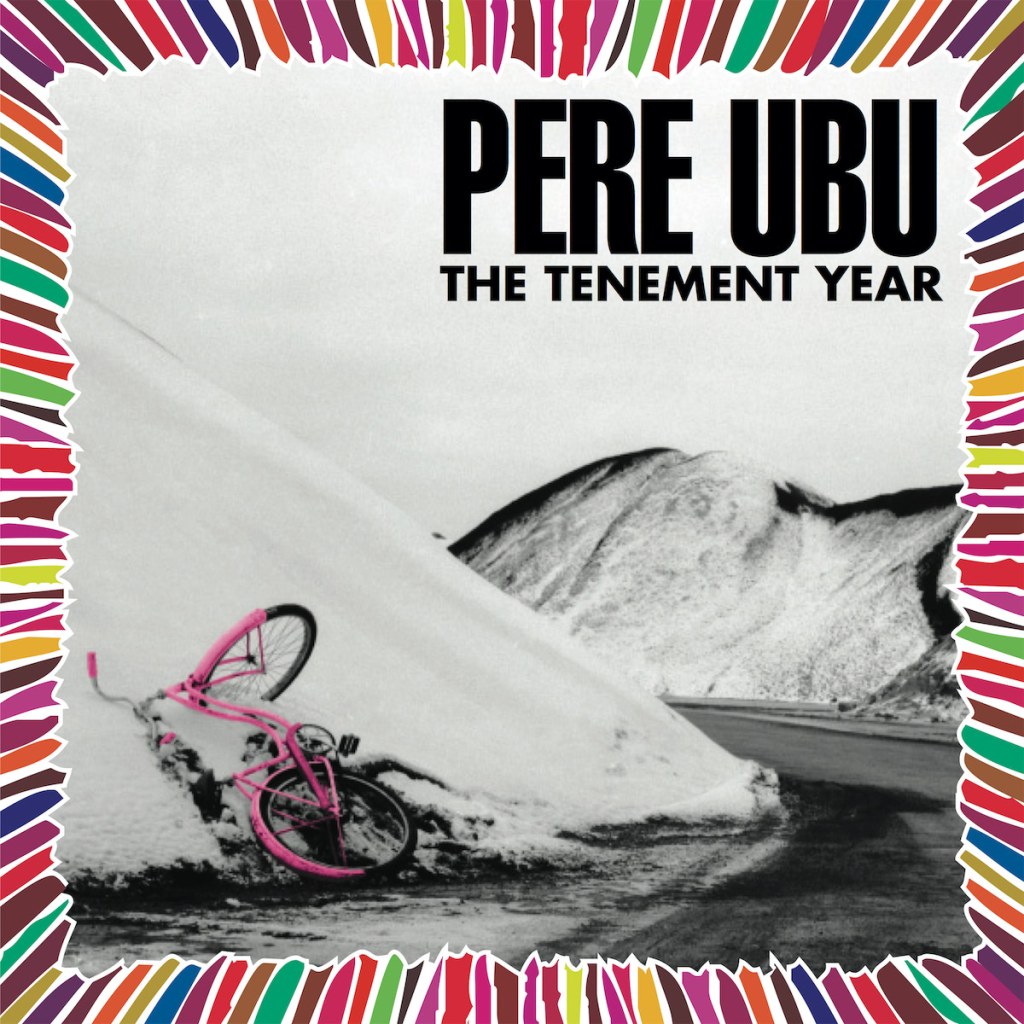

Pere Ubu — The Tenement Year (1988)

A dieci anni da The Modern Dance il loro primo album che pare suonato da una combriccola di marziani burloni e un po’ storditi, una delle pietre miliari del suono avanguardistico e contemporaneo esce questo The Tenement Years — e toglietevi dalla testa immediatamente che il disco abbia delle ambizioni commerciali — fa tesoro delle esperienze passate, riprendendo suoni e sensazioni degli esordi, compiendo però uno sforzo ammirevole in direzione di una maggiore comprensibilità (che non vuol dire banalità) pur conservando un linguaggio musicale di estrema rottura. Fa un certo effetto risentire la voce strozzata di un David Thomas che canta, al solito, come se stesse camminando sui chiodi o Allen Ravenstine sbuffare con rinnovata violenza nel suo intasatissimo sax: tutto a prima vista pare immutato rispetto al passato, per entrambi dieci anni sembrano trascorsi come una ibernazione. Il disco nel complesso risulterà traumatico per chi non si è mai avventurato in passato nel mondo deformato dei Pere Ubu. E’ un’esperienza nuova, alla fine vi sentirete come dopo aver esagerato col whisky. Se invece le rumorose divagazioni di The Modern Dance, Datapanik, Dub Housing sono state vostre compagne di inquietudini in passato tutto quanto vi apparirà come ovattato e stranamente ammorbidito. Momenti come “Something Gotta Give”, “The Hollow Earth” sono quanto di più vicino al concetto di canzoni sia mai stato composto dai Pere Ubu; ma le contorsioni cerebrali di “George Had A hat” o le spigolature di “Busman’s Honeymoon” paiono degli scherzi concepiti da saccenti computer in tilt. “We Have The Tecnology” e “Miss You” sfiorano l’orecchiabilità evocando edulcorate atmosfere da catena di montaggio.

Ancora una volta un disco geniale.